本ページでは、バリュー・プロポジション(価値提案)をする企業の側に立って、インサイトとフォーサイトを「ビジネスのツールとして利用する」という視点から考えます。ここで「ビジネスのツールとして利用する」とは、以下のことが自力でできるようになることです。

- [ステップ1]自らの力でインサイトやフォーサイトを導き出す

- [ステップ2]自ら導き出したのインサイトやフォーサイトからバリュー・プロポジションを創り出す

- [ステップ3]創り出したバリュー・プロポジションを組織としての行動に結びつける

以下は、インサイトやフォーサイトをビジネスのツールとして利用できるようにしていくためのステップです。

- 顧客の心の内にあるアテンションとナラティヴを導き出す [ステップ1]

- 顧客の叶えたいことの在り様をモデル化する(モデリング) [ステップ2]

- 意思疎通と意志疎通のコミュニケーションを図る [ステップ3]

- 相互の承認と双方向のエンゲージメントの組織文化を構築する [ステップ3]

【インサイトとフォーサイトの定義と位置づけ】

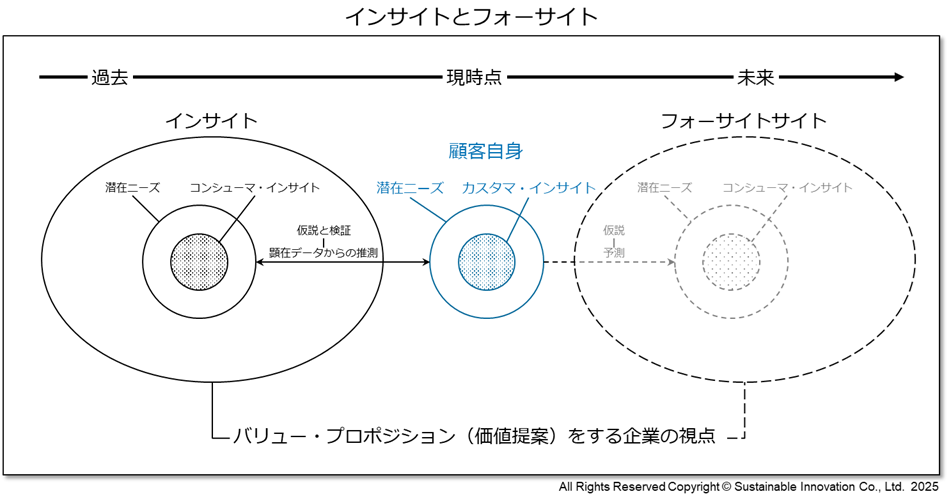

下図は、ビジネスに関わる論点から、インサイトとフォーサイト、潜在ニーズと顕在ニーズ、カスタマ・インサイトとコンシューマ・インサイトの関係を示したものです。以下、これらを考えていくことにします。

[1] ビジネスに関わる論点としてのインサイトとフォーサイト

一般的に、インサイトは「洞察」と言う意味があり、フォーサイトは「先見の明、将来に向けての洞察」と訳されます。バリュー・プロポジションをする企業の視点から捉えると、それらはビジネス領域に関わり、限定合理性という制約がある中で、経営の目的と設立の趣意、経営理念(ミッション・ビジョン・バリュー)、社会の中での存在意義(パーパス)、および、業界や業界における立ち位置、社会の趨勢や経営環境の変化に志向した直観によって描き出されるものです。かなり抽象的な概念ですので、「ビジネスのツールとして利用する」ために、ここでは以下のように定義することにします。

- インサイト:過去や現時点の事象に対して抱く心の奥底で叶えたいこと

- フォーサイト:未来に起こりうるだろう事象に対して心の奥底で叶えたいこと

[2] 顕在ニーズと潜在ニーズ

一般に、ニーズは「求めている効用や実現したい状態」などの意味があります。インサイトやフォーサイトがニーズを創り出します。

- 顕在ニーズ:ニーズを感じている自分自身が意識しているニーズで、実際の購買行動として表れている(購買した、あるいは、購買の意思決定プロセスを起こしている)

- 潜在ニーズ:ニーズを感じている自分自身が意識していないニーズで、暗に、顕在ニーズの選択基準にもなっている

なお、顕在ニーズは販売伝票や注文書、Webサイトでのコンバージョン率などの顕在データとして把握することができます。

[3] カスタマ・インサイトとコンシューマ・インサイト

一般に、カスタマ・インサイトとコンシューマ・インサイトは同義に捉えられる場合もありますが、ここでも「ビジネスのツールとして利用する」ために、顧客自身の心の内にあることと、外部(バリュー・プロポジションをする企業の視点)から捉えた顧客の心の内とに区別することにします。

- カスタマ・インサイト:顧客自身の心の内に隠されている叶えたいこと

- コンシューマ・インサイト:カスタマ・インサイトを叶えるべくバリュー・プロポジションをする「企業の視点から捉えたカスタマ・インサイト」へのインサイト

カスタマ・インサイトはバリュー・プロポジションをする企業の側からは見えません。そこで、コンシューマ・インサイトは、顕在データから推測(仮説と検証)することによって描き出すしかありません(そろそろ買い替える時期だろう、そろそろ晴れの日が来るだろうということも含めて)。

不確定な未来に向けては、予測と仮説としてのコンシューマ・インサイトを描くしかありません。画一品の大量生産・大量消費のプロダクトアウトの時代にはステレオタイプにコンシューマ・インサイトを創り出して顧客に提案していましたが、アイデンティティが重視される今日、そうしたお仕着せ的な発想は通用しません。

【自らの力でインサイトやフォーサイトを導き出す】

1.顧客の心の内にあるアテンションとナラティヴ [ステップ1]

ナラティヴは、顧客が注意を払って見ている対象のものごとの在り様が「こうなってくれたらいいのに」と叶えたい状況(状態)を語ったものです。

- 例えば、子どもの入学式を祝う晴れの日は、祝い事としてだけでなく、新たな学校生活を楽しんで欲しい、新たなことを学んで人生に夢を抱いて叶えて欲しいなどの思いが込められているものです。

コンシューマ・インサイトとしてカスタマ・インサイトをより親密に捉えるには、顧客の側に立って、関心を持ち注意を払って見ていることは何か(アテンション)、そこにどんな物語を抱いているのか(ナラティヴ)をイメージしてみることが重要です。

【自ら導き出したのインサイトやフォーサイトからバリュー・プロポジションを創り出す】

2.顧客の叶えたいことの在り様をモデル化する(モデリング) [ステップ2]

「モデリング」とは、多岐茫洋として判然としないことに対処するために、思い(思考)を行動可能な形にしていくことです。従って、コンシューマ・インサイトにおけるモデリングも、顧客が心の内にあるアテンションとナラティヴを「思いだけに留める」のではなく「行動可能な形にしていくこと」ということになります。社会問題や経営環境の変化に伴い顧客が抱えている課題を解決する解(ソリューション)を提案するでも構いません。何れにしても、モデル化したことを価値として提案することが「バリュー・プロポジション」となります。ケースバイケースですが、以下に、モデリングの手順を例示します。

- 視点を決めて論点を定める

- 使用する言葉(概念)を定義する

- 抽象的概念を深掘りする

- 全体の構造(幹枝葉など)を描く(モデルの構造化)

- 細部の役割(施策)を記述する(モデルの詳細化)

- 作成したモデルの有効性の検証と改善(ブラッシュアップ)をする

- 進め方の基準や手順を決めて行動計画を定める

【創り出したバリュー・プロポジションを組織としての行動に結びつける】

3.意思疎通と意志疎通のコミュニケーション [ステップ3]

一般に、コミュニケーションは「意思疎通」と訳されます。しかし、業務上のコミュニケーションとしては、それだけでは不十分です。業務を協働して進めていくためは、①それぞれの思いを共有(共感)して『意思疎通』し、②それぞれにこうするという志を分かち合って『意志疎通』する、という両方がなければなりません。

最近、よく「伴走して」「寄り添って」という言葉が使われます。バリュー・プロポジションは、提案するだけでなく、モデル化した「叶えたいことの在り様」を顧客との協働作業によって実現していかなければ意味がありません。そして、顧客との協働作業は、担当する個々人の行動というだけでなく、組織としての行動でなければなりません。

- 組織の中で協働していくには、もちろん、コミュニケーション(意思疎通して意志疎通する)が重要になります。

- 顧客との関係にしても、組織の中での上司と部下の関係にしても、前工程と後工程の関係にしても、同じチームで分担して作業をするにしても、「意思と意志」を『情報として伝達し、それを理解して、どう進めるかといった施策(解)をみんなで洗い出し、協議して分かち合い、実行計画を立てて実施する』という過程の全てにおいてコミュニケーションが中心に展開されていきます。

4.相互の承認と双方向のエンゲージメント [ステップ3]

上記のように、顧客とのコミュニケーション、組織の中でのコミュニケーションのどちらもにしても、協働して作業を進めていくためには「意思疎通し意志疎通する」が必要です。

- 「意思疎通し意志疎通する」は、気の合う仲間同士の雑談でもなく、押し付けでもなく、反目し合う間での言い合いでもない

- 「相互の承認」により、心の中で相手の気持ちをくみ取って受け容れなければならない

- 「双方向のエンゲージメント」により、口先ではなく、お互いに「やろうと決めたことはやる」という信頼がベースとなる

「顧客エンゲージメント」や「従業員エンゲージメント」という言葉がありますが、エンゲージメントは、一方的に他方に求めることではなく、バリュー・プロポーザルをした企業と顧客の間でも、経営と従業員の間でも、双方向にエンゲージメントが結ばれなければ、信頼関係は醸成されません。

【補足】

今日、サステナビリティに対する関心が高まってきています。カスタマ・インサイトにもサステナビリティへの思いが織り込まれていることも想定できます(サステナビリティ・インサイト)。

【関連するコラム】

- #313 戦略眼と現実解 変化の兆しを先読みして行動を起こすハイパフォーマンスコミュニケーション

- #314 戦略眼と現実解 データドリブン経営によるハイパフォーマンス組織の実現とAI技術活用の展望

- #315 戦略眼と現実解 カスタマー・インサイトへのデータドリブン・アプローチ

- #316 戦略眼と現実解 サステナビリティ・インサイトとデータドリブン・アプローチ

- #317 戦略眼と現実解 データドリブン・アプローチのアルゴリズム

【関連するメルマガ】